日常用古语怎么说_古代日常用语大全

平居:平日;平素。《战国策·齐策五》:“此夫差平居而谋王,强大而喜先天下之祸也。”

唐杜甫《赠特进汝阳王二十韵》:“晚节嬉游简,平居孝义称。”

宋苏轼《教战守》:“而其平居常苦于多疾。”

明李东阳《明故中顺大夫夏公行状》:“国家养士于平居之时,士当効力于有事之日。”

鲁迅《坟·从胡须说到牙齿》:“我们平居无事时,从不想到自己的头、手、脚,以至脚底心。”

古人写的文章我们今天叫文言文,其实文与言是两个概念,言指平时说话的语言,文指记录,文章等用的书写记录形式。我们的老祖宗把文与言分的特别清楚,说话是说话,写文章是写文章,而今天的我们已经文言不分了,写文章也是用白话文。

说起白话文,就不能不提起五四运动,当时的青年留学生以及学者文人,去西方一看,英,法,德,无论哪一国家,都是文言统一的,也就是说写文章与平常说话是一样的,唯独中国几年前来,写文章用文言文,说话是白话,不统一,因此当时的知识青年们认为中国落后挨打的根源在文化出了问题,首先语言与文字出了问题,所以提倡白话文,废除文言文。这里顺带说一下,今天很多人以为古人平常说话就跟留下来的古代经典一样,满口之乎者也,以至于今天的所谓国学爱好者天天说起话来或者微信聊天也是用古人写文章的语言形式,我只能表示你真是傻。其实古人说话也是白话,写文章才是用文言,当然古人的白话与今天肯定有些区别,但大体无异。对于当时的知识青年提倡白话文,废除文言文,这种求进之心是有的,但是说到对于固有文化的认识与理解,还值得讨论。

我们平常说话的语言大概三五十年一变,如今天的网络用语给力、蓝瘦香菇、还有什么爆照、剧透、我爸是李刚等等,其实三十年前的人就听不懂,而且三十年后的人也听起来摸不着头脑,因为平常说话是随着时代变化而变的。而我们的老祖宗非常的高明,写文章专用一种形式,就是文言文,千万年也不变,这样使得我们的文化得以传承,几千年前的文章,今天照样读起来毫无障碍。你可能会说我怎么读古文很费劲,那是因为现在写文章都用白话,而民众又缺乏基本的文言教育,当然各个时期的文言文也有所区别,但是他的体式基本是一致的,并不影响阅读,而平常说话的变化就大了,你可以自己回想一下,就你生活的几十年说话变化大不大。这里顺带提一下,一个国家之文化的核心在文字,而非语言,所以文字的记录非常之重要,一国文化的传承也是靠文字记录的,所以老祖宗文与言分行的做法是相当高明和有远见的。

古代人说话是不是文言文?这个还真有点不好回答。说话就是用语言来表达自己的想法,是沟通人际关系的桥梁和纽带,也是人们日常生活中的一种交流手段。古人说话用不用文言文?这就像一个咿呀学语的孩童,从童年逐步生长到少年、壮年,会是一种循序渐进,不断经历进化和提高的过程。文言文言简意赅、字少意深,古代社会生产力底下,生活方式简单,说话的语言肯定没有现代社会丰富。

比如,在华北,西北,东北,江淮地区,历史上很多人称呼自己的父亲叫:“大”、也叫“大大”。“大”这个叫法应该从夏朝就开始了,是后人对夏朝治水英雄大禹的尊称。现代人已经逐步把“大”,“大大”称呼为“爸爸”。

目前,夏朝还只是传说,夏朝还没有确切文字记载。孔子谈到历史也感叹说:“夏礼,吾能言之,杞不足徵也;殷礼,吾能言之,宋不足徵也。文献不足故也。足,则吾能徵之矣。”

我认为,古代语言表达比较简单,词汇较少,当文字还没有出现的时候,日常说话用文言文不太可能,只有当文字出现后用来记录历史和书写才可用文言文。

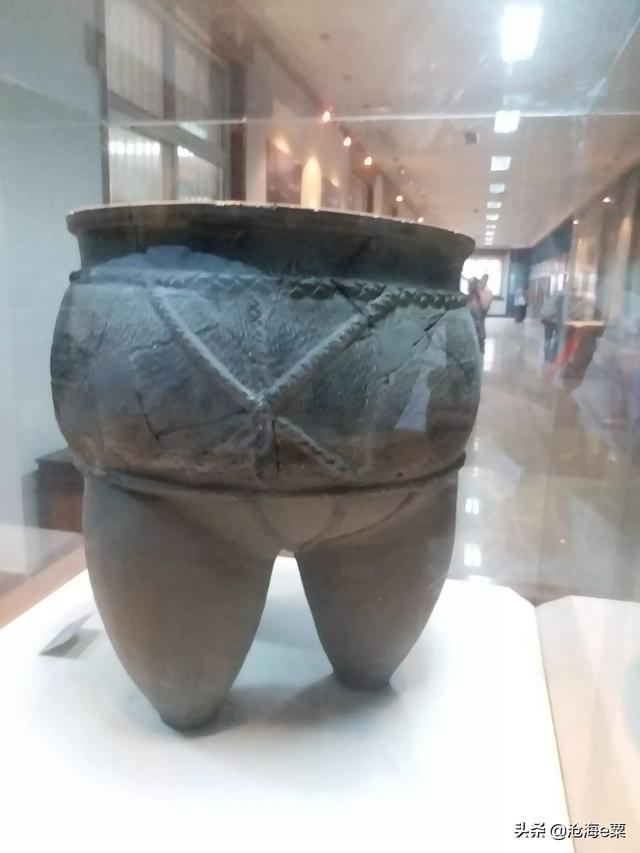

注:图一,2017年9月摄于登封大禹故里五里庙

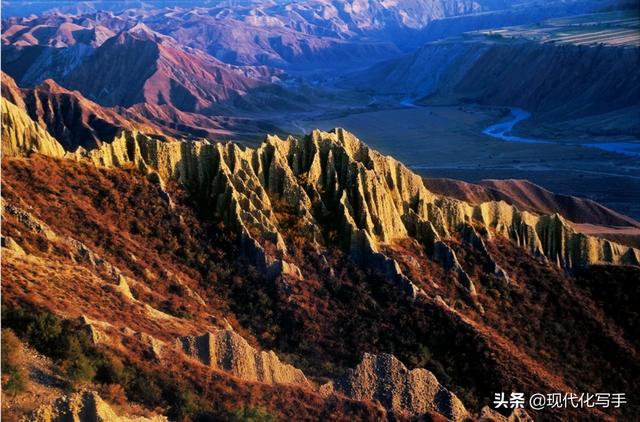

图二,摄于王成岗

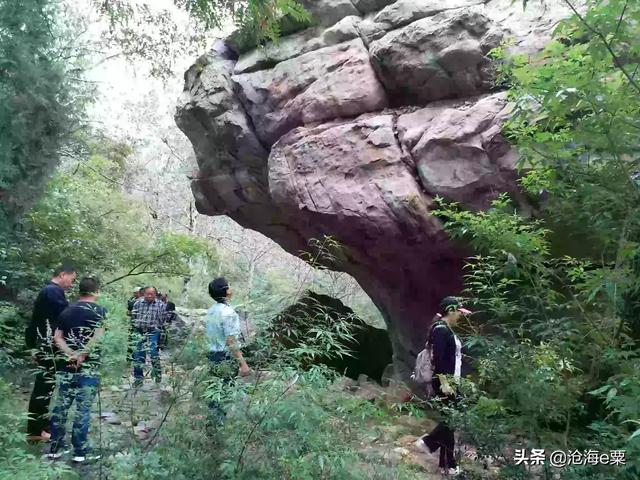

图三,摄于登封少室山,据传,大禹就出生在这块石头下

在明清以前,遗存的文集不多,一手史料不多,我们所能看到的绝大多数对历史事件的记载,就是这样冷冰冰的机械叙述了,这是一般人认识中的、以及高中语文考试里最常见的文言文的形态了。

通过对同样一件事,不同文本的形成与记载的对比,我们可以看出,文言文记录的历史,是如何流变、如何被制造出来的。这样多重的润色之后,古人怎么说话,当然不是我们能在史料上看到的那个样子了。

古人日常是说白话的,当然,那时的白话跟今天我们说的也不完全一样,现在听起来也有点半文半白的。

就像《水浒传》、《三言二拍》都是明代的白话小说,就是用的当时的白话写的,今人能读懂,但是跟我们今天的语言习惯又略有不同。